こんにちは、カルロス(@crls1031)です。

今回「円形のひさし屋根を作ってほしい!」という依頼を北海道の弟子屈から頂いたので、作り方を考える上で記事にまとめていこうと思います。

第1章は設計図を描くこと、第2章は作り方を考えます。

事前に書くことで極力不備のないように作り上げるのが目的です。

これから同様のものを作ろうとしている人に参考になれば幸いです。

– めっちゃ道東!w いいね^^ –

レシプロカル構造のひさし屋根の設計図を描く

まずは第1章「設計図を描く」編です。

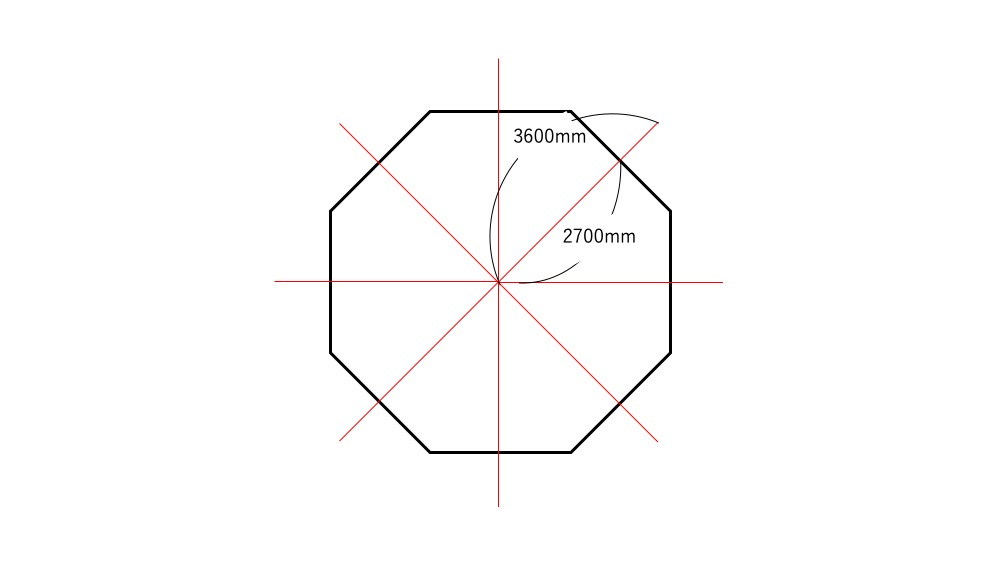

上から見た完成図は正八角形(半径3600mm)

依頼主から「半径3600mmの円形のひさし屋根を作ってほしい」と言われました。

DIY上等!ヒッピー建築なら丸太を使って円形で作ってもいいと思います。

ですが、今回ははグランピング施設のひさしですし、作業メンバーは2人。

丸太って簡単に手に入るんですかね?

ひとまず上記の条件のもと、ちゃんとした設計で作ることを考え「正八角形で作る」ことを了承いただき、設計し始めることにしました。

今回作るのは中心点から頂点までの半径が3600mmのものです。

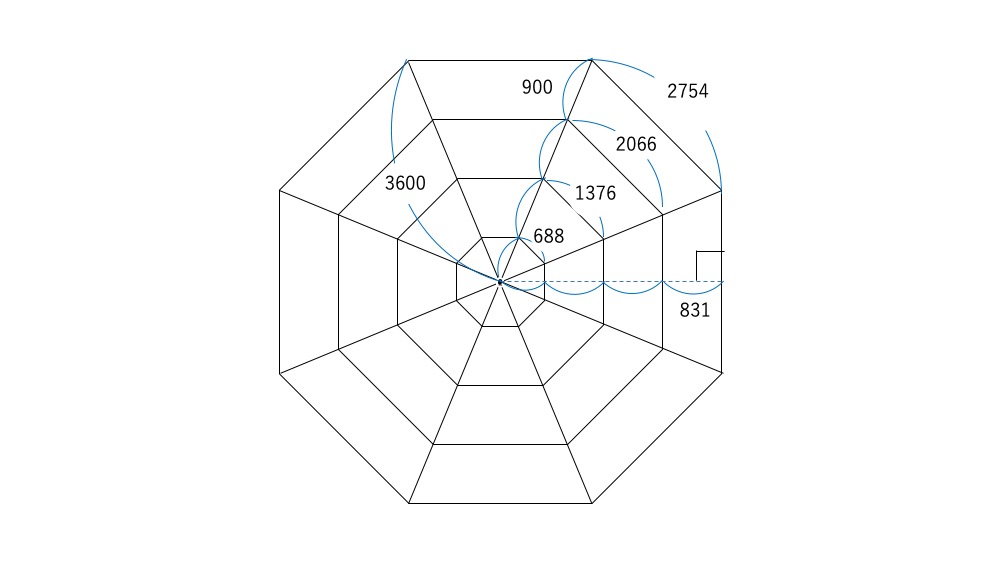

頑張って色々計算した結果、各辺はこのような寸法が理論値となりました。

実際の寸法は3Dのため異なる

これは平面上で考えていますが、実際の屋根は勾配します。

ゆえに真上から見ると頂点までの距離は3600mm未満となります。

さらにレシプロカル構造を実現するために、中心の一点で屋根下地が集結するのではなく、円を描くように各点で下地同士が交わることになります。

僕は高度なCADも持っていませんし、使うことはできません。

これはDIY製作なので、このあたりは現場合わせで形にしていくことにします!

なんとかなることでしょう^^

正八角形を計算して出す

正八角形の導き方ですが、僕はこのように考えました。

まずわかる半径と角度を書き込んでいきます。

三角形の内角の和は180°ですからね。

これでオレンジ色で書いた直角三角形を出します。

数学が得意な方はこれからsinθ,cosθ,tanθなどを駆使して導き出すんでしょうが、ちょっと忘れてしまいました・・・汗

(詳しい方、ぜひ教えてください)

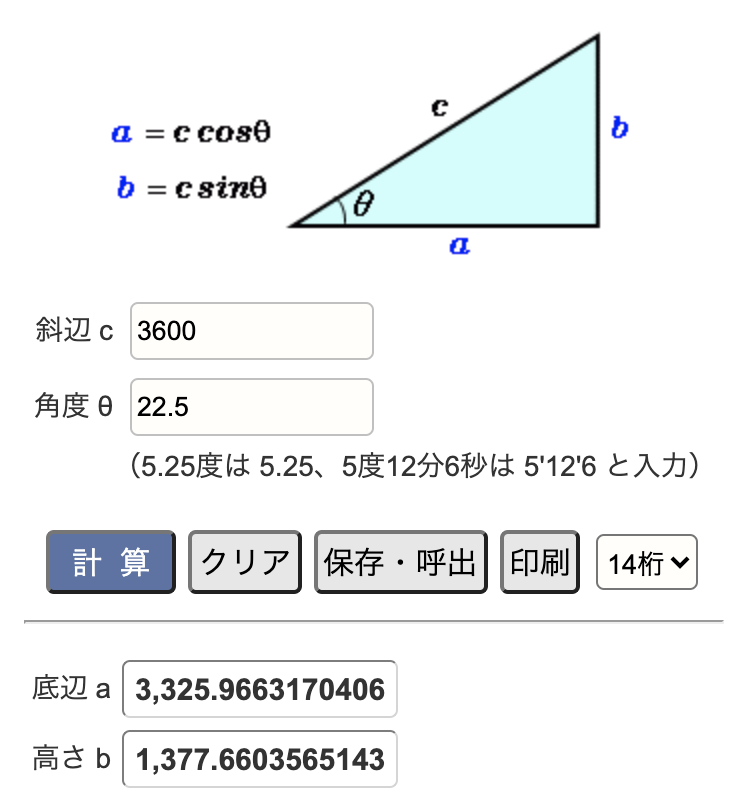

そこでこんなサイトを見つけました。→ 角度と斜辺から底辺と高さを計算

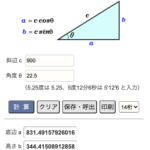

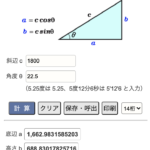

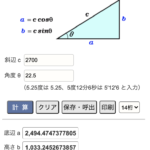

ここに斜辺(3600mm)と角度(22.5°)を入れるとなんと底辺と高さが出るそうなのです!

やってみました。

ここで出た底辺(3325mm)が正八角形の各辺の中心点と正八角形の中心を結んだ線の長さであり、高さ(1377mm)の2倍が1800mmの正八角形の一辺となりました。

それを書き込んだのが一番最初に出したこちらの図です。

やー、インターネットさまさまですな!

でも実際に数学的にはどうやって導き出しているか、理解したいっす・・・w

斜辺が900mm、1800mm、2700mmの計算結果も一応載せておきます。

屋根の下地は半径2700mmの正八角形

今までは完成形となる正八角形を導き出しました。

続いてはそれを支えるための下地の理論値を導き出します。

結論を言えば、今回は中心点から各辺の中点が2700mmの正八角形にします。

下地の正八角形の導き方

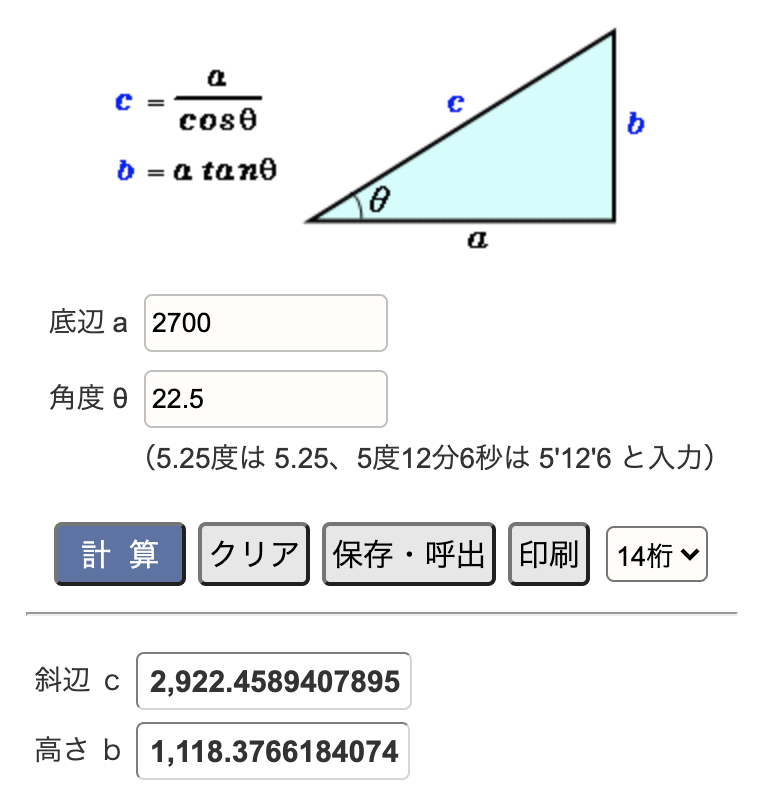

例によって、前回使ったサイトの別ページ「角度と底辺から斜辺と高さを計算」を使って導きました。

計算結果はこちらです。

上記で図で示した通り、斜辺2922mmは頂点までの長さ、高さ1118mmの2倍が辺の長さとなります。

このサイト、非常に有用ですね!

どの木材を使えばいいか?木材の強度を考える

屋根の大きさも下地の大きさも導いたので、続いてはこの寸法に見合う木材を選びます。

まず人が乗るレベルの床を作る場合、

- どのくらいのサイズの木材を

- どのくらいのピッチの下地で

で支えるべきかを考えます。

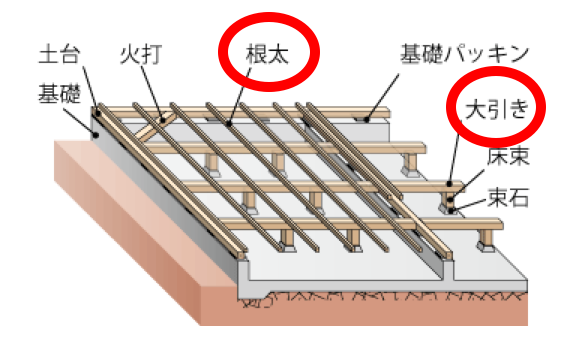

これは床における大引と根太の関係です。

両者の関係性は図の通りです。

DIYでウッドデッキを作ってみよう!より引用

大引が構造的に床を支え、その上に床を貼るための木材が根太といえばいいでしょうかね。

床では大引・根太、ですが、屋根だと柱・梁の関係になります。

そういったこと無視して、サイズとスパンだけを考えると以下のような図になります。

|

木材サイズ

|

下地ピッチ

|

俗称

|

|

36*45

|

910(3尺)

|

垂木、根太

|

|

27*105(?)

|

1820(6尺,1間)

|

間柱、根太

|

|

105*240(?)

|

2730(9尺)

|

梁

|

|

120*300(?)

|

3640(12尺,2間)

|

尺梁

|

※ 解説は下のコラムにて

ということで3600mm(2間)を飛ばすには尺梁(120 * 300)を使う必要があります。

2人で作業するには重くて大変難しいです。

ということで、2700mm地点で下地を組むことで下地の内側は2700mm、外側は900mm飛ばすことにしました。